छत्तीसगढ़ की मिट्टी में परंपराएँ सांस लेती हैं। यहाँ का हर त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है।

ऐसी ही एक अनूठी परंपरा है — गौरा-गौरी विवाह, जिसे राज्य के ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

दीपावली की जगमगाहट के कुछ दिन बाद, जब खेतों में फसल पकने लगती है और ठंडी हवा बहने लगती है, तब गाँवों में एक नई हलचल शुरू होती है —

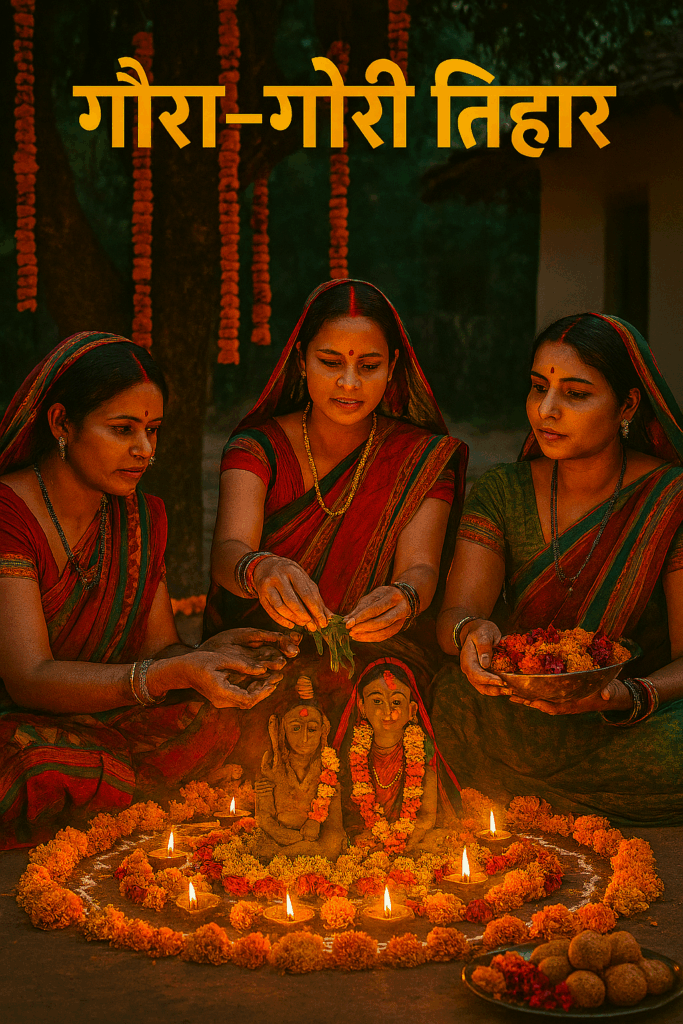

महिलाएँ नदी या तालाब से मिट्टी लाती हैं, घरों में मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं, लोक गीत गूंजते हैं और हर घर में प्रेम और आस्था की सुगंध फैल जाती है।

गौरा-गौरी विवाह क्या है?

इस दिन मिट्टी से दोनों की प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं। महिलाएँ व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और अंत में विवाह संस्कार जैसा आयोजन करती हैं।

यह परंपरा समाज में एकता, प्रेम और पारिवारिक समृद्धि की कामना के साथ निभाई जाती है।

इतिहास और उत्पत्ति

गौरा-गौरी विवाह की शुरुआत कब हुई, इसका सटीक उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं मिलता,

लेकिन यह परंपरा सदियों से जनजातीय जीवन का हिस्सा रही है।

गोंड जनजाति में शिव और पार्वती की भक्ति बहुत पुरानी है।

उनके लोक गीतों, नाचों और कहानियों में अक्सर उनके विवाह की झलक मिलती है।

समय के साथ यह पूजा एक सामुदायिक उत्सव में बदल गई — जहाँ पूरा गाँव एक परिवार की तरह इसे मनाता है।

मिट्टी से प्रतिमाएँ बनाने की परंपरा प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है।

लोग नदी या तालाब की मिट्टी से गौरा-गौरी की मूर्तियाँ बनाते हैं —

जो दर्शाता है कि मनुष्य और प्रकृति एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं।

पूजा की प्रक्रिया और रीति-रिवाज

1. मिट्टी एकत्र करना

त्योहार की शुरुआत मिट्टी एकत्र करने से होती है।

महिलाएँ समूह में तालाब या नदी जाती हैं, गीत गाती हैं और पवित्र मिट्टी घर लाती हैं।

2. मूर्तियों का निर्माण

रात में मिट्टी से गौरा और गौरी की प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं।

उन्हें रंगों, फूलों और चावल से सजाया जाता है।

कई घरों में इस प्रक्रिया के दौरान लोकगीत गाए जाते हैं — जो इस परंपरा की आत्मा हैं।

3. व्रत और उपवास

महिलाएँ इस दिन उपवास रखती हैं और माता गौरी की कृपा की कामना करती हैं।

उनका विश्वास है कि इससे परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

4. विवाह संस्कार

सुबह होते ही पूजा शुरू होती है।

गौरा और गौरी की प्रतिमाओं को सामने रखकर प्रतीकात्मक विवाह कराया जाता है —

डोल, मंजीरा और गीतों की धुनों के बीच पूरा गाँव साक्षी बनता है।

5. गीत और नृत्य

पूजा के बाद महिलाएँ और युवक पारंपरिक राउत नाचा, करमा नृत्य जैसे लोक नृत्यों में भाग लेते हैं।

ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि परंपरा और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक हैं।

6. समापन और विसर्जन

अंत में मूर्तियों का विसर्जन तालाब या नदी में किया जाता है।

लोग एक-दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और समानता और एकता का संदेश देते हैं।

सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व

गौरा-गौरी विवाह का हर चरण छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जीवनशैली से जुड़ा है।

1. सामाजिक समानता का प्रतीक

इस पूजा में कोई ऊँच-नीच नहीं — हर वर्ग, हर परिवार इसमें शामिल होता है।

यह परंपरा समाज में समानता और भाईचारे का भाव मजबूत करती है।

2. महिला सशक्तिकरण का उदाहरण

महिलाएँ इस पूरे आयोजन की मुख्य संचालक होती हैं।

वे मिट्टी से प्रतिमाएँ बनाती हैं, पूजा कराती हैं और आयोजन को संभालती हैं —

जो समाज में उनकी भूमिका और सम्मान को बढ़ाता है।

3. प्रकृति के प्रति सम्मान

इस त्योहार में मिट्टी, फूल, प्राकृतिक रंग और पत्तों का उपयोग होता है।

यह परंपरा हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन का संदेश देती है।

4. पारिवारिक जुड़ाव

इस दिन परिवार और समुदाय के लोग एक साथ आते हैं,

भोजन साझा करते हैं, गीत गाते हैं — जिससे सामाजिक एकता मजबूत होती है।

आधुनिक समय में प्रासंगिकता

आज के डिजिटल युग में भी गौरा-गौरी विवाह की परंपरा जीवित है।

- सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूजा की तस्वीरें और गीत साझा करते हैं,

जिससे युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़ रही है। - राज्य सरकारें और सांस्कृतिक संगठन इस त्योहार को प्रोत्साहित कर रहे हैं,

जिससे स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। - पर्यटन का बढ़ावा: कई पर्यटक अब ग्रामीण इलाकों में जाकर इस परंपरा को देखने और अनुभव करने आते हैं।

चुनौतियाँ और समाधान

1. जानकारी का अभाव

कुछ जगहों पर लोगों को इस त्योहार की सही जानकारी नहीं है।

इसलिए आवश्यक है कि स्थानीय समुदाय और स्कूलों में इसके बारे में शिक्षण और संवाद बढ़ाया जाए।

2. पर्यावरणीय चुनौतियाँ

विसर्जन के समय पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे, इसके लिए

मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाए।

3. नई पीढ़ी की भागीदारी

युवा वर्ग को इस उत्सव से जोड़ने के लिए लोक नृत्य, गीत और कला प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा सकती हैं।

निष्कर्ष

गौरा-गौरी विवाह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की **जीवंत संस्कृति और सामुदायिक